La “Grande Guerra” delle Banche.

Tutti pronti per le celebrazioni a ricordo del 24 maggio 1915?

Bene.

Ma che cosa si deve celebrare?

Sono passati cento anni e molti italiani hanno le idee tutt’altro che chiare, ignorando i fatti basilari che compongono la storia della prima grande guerra civile europea, denominata amichevolmente “Grande Guerra”.

Il paradosso è che se taluni italiani celebrano il primo passo che portò alla conquista delle cosiddette “terre irredente”, fanno finta che oggi non sia in corso l’invasione dell’Italia. Tale invasione in piena regola è programmata dai “poteri forti” extranazionali e autorizzata dal nostro “stato fantasma italiano”, nonché fortemente voluta dal Vaticano, Stato tutt’altro che fantasma.

Tali italiani dimenticano, altresì, che l’Italia è governata da circa 114 basi militari operative americane. Difatti gli Americani ce li abbiamo “in casa” dal 1943 e da allora non se ne sono più andati dal momento che la Seconda Guerra Mondiale l’abbiamo persa e l’Italia non è stata certo “liberata”, ma occupata militarmente. E, questo, con buona pace dei presunti e presupposti “liberatori” partigiani nostrani che hanno fatto gli interessi di Russi, Americani e logge massoniche in generale, ma non certo dell’Italia e del Popolo italiano.

Ma torniamo agli antefatti della “Grande Guerra”, tutt’altro che disgiunti da quanto appena espresso.

In primo luogo la gran parte degli Stati e dei Regni che prendono parte alla Prima Guerra Mondiale sono tali solo di facciata: unitamente ai loro rispettivi Popoli sono stati da tempo “venduti” alle banche private.

Spieghiamo brevemente questo passaggio per chi non sapesse che cosa sia il signoraggio della moneta e ancora oggi creda che la Banca d’Italia sia dello Stato Italiano, quindi del Popolo (sull’argomento vedere utilmente: Consoli Mario, Debito pubblico e sovranità monetaria, in l’Uomo libero, n. 72, Cittiglio -Varese- 2011, pp. 11-46).

Tra la fine del XVII secolo e il XIX secolo il potere di coniare moneta passa da taluni Stati e Regni alle banche private ed ecco che i debiti per usura aumentano ovunque in modo esponenziale. La Banca d’Inghilterra è privata ed è fondata nel 1696. A questa seguono altre banche private quali, ad esempio, il Banco di San Carlo di Madrid (1782), la Banca di Francia (1800), la Banca d’Italia (1893).

Dal momento che tutto gravita attorno e attraverso il denaro, rimane chiaro che il proprietario del denaro pubblico (ovvero le banche private), è il proprietario dello “stato” o, almeno, ne influenza in modo determinante l’andamento. In pratica la cosiddetta “Grande Guerra” è stata orchestrata dalle banche private, da industriali, da faccendieri della finanza. Ma, soprattutto, dalla massoneria internazionale.

Con quale risultato?

Si sono abbattute le monarchie europee che potevano creare un serio ostacolo al liberismo e al cosmopolitismo e, soprattutto, si sono ammazzati milioni di giovani. Si è, per così dire, versato il migliore e più vigoroso sangue dei giovani europei. Gli orchestratori lo hanno versato sulla pietra del dio del Caos, sull’altare di Baal, nel tofet di Moloch.

Gli insospettabili.

Il Regno d’Italia è retto da Casa Savoia, d’affiliazione massona, dipendente dall’Inghilterra. E così pure molti ufficiali dello Stato Maggiore. D’altra parte i moti indipendentisti e irredentisti italiani sono stati sempre guidati dalla massoneria, suddivisa in logge di varie tendenze, o “obbedienze”.

Alla data del 1902 il renitente alla leva e antimilitarista Benito Mussolini scappa in Svizzera. L’anno dopo è arrestato a Berna per attività sovversiva e al museo ne conservano ancora i documenti. Intanto frequenta Vladimir Il’ic Uljanov, alias Nikolaj Lenin, il quale diverrà uno dei fautori della rivoluzione comunista russa dei primi del Novecento e della trasformazione dell’impero russo in Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS).

Poi Benito Mussolini rientra a casa approfittando di un’amnistia, assolve gli obblighi di leva e il generale piemontese Fiorenzo Bava Beccaris lo appoggia in parlamento. Bava Beccaris era giunto alle massime onorificenze concedibili da casa Savoia per aver represso nel sangue la sollevazione popolare di Milano nel 1898. Con poco più di diecimila soldati ai suoi ordini e tra attacchi alla baionetta e cariche di cavalleria raggiunse le ambite medaglie facendo sparare sui milanesi con i cannoni, a palla piena e a mitraglia. Tanto quelli erano disarmati. Si ricorda che la rivolta del Popolo Italiano del 1898 s’era accesa in Sicilia, a Siculiana, per il rincaro dei generi alimentari, la mancanza di lavoro e le tasse salate da pagare; fattori, questi, che hanno sempre caratterizzato casa Savoia prima e casa Italia dopo.

Sul finire del 1914 Benito Mussolini si fa acceso promotore dell’entrata in guerra contro i nostri alleati tedeschi ed austroungarici fondando i «fasci di azione rivoluzionaria».

Se poi qualcheduno afferma che l’Internazionale socialista non voleva la guerra, si ricordi che proprio chi tirava le fila del socialismo e del comunismo preparava lo scontro che avrebbe irreversibilmente ribaltato i giochi politici ed economici dell’Europa e, a cascata, del resto del mondo.

I primi passi.

Il 28 giugno 1914 a Sarajevo, capitale della provincia austro-ungarica della Bosnia, l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austriaco, e sua moglie Sofia, duchessa di Hohenberg, sono uccisi a colpi di pistola dal serbo-bosniaco Gavrilo Princip, facente parte di un gruppo di agitatori armati dalla Mano Nera e sui quali non s’è mai indagato abbastanza.

È l’inizio della Prima Guerra Mondiale.

Difatti, il giorno stesso, l’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, il 1o agosto la Germania la dichiara alla Russia e il 3 agosto alla Francia. Il 4 agosto l’Inghilterra dichiara guerra alla Germania.

Ma quali sono i principali schieramenti europei?

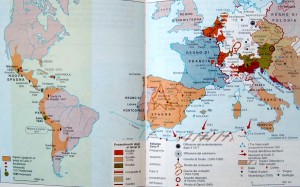

Il regno d’Italia fa parte della Triplice Alleanza assieme all’Impero d’Austria e Ungheria e all’Impero di Germania. Da trattato con essi non siamo tenuti ad entrare in guerra al loro fianco. Dalla parte opposta abbiamo la Triplice Intesa, costituita da Inghilterra, Francia e Russia.

Gli Stati Uniti d’America entrano in guerra il 2 aprile 1917, accanto alla Triplice Intesa, ma non come alleati, bensì in qualità di “semplici partecipanti”, con il diritto di ritirarsi qualora lo reputino opportuno e soprattutto mirando a fare i soli propri esclusivi interessi, forti del materiale bellico che possono mettere in campo.

La massoneria italiana preme affinché si promuova, invece, l’ingresso del regno d’Italia contro gli alleati e così avviene: il 23 maggio 1915, con effetto a decorrere dal 24, l’Italia entra in guerra, ma solo contro l’Austria-Ungheria.

Il Deutsches Alpenkorps si prepara a scendere in Italia per dare man forte agli alleati austroungheresi e il giorno 23 maggio 1915 truppe bavaresi varcano lo spartiacque alpino. Le truppe italiane occupano Cortina d’Ampezzo e si spingono verso nord scontrandosi non solo contro truppe austriache, ma anche tedesche. Il tutto pare non increspare i rapporti diplomatici tra Italia e Germania e solo il 27 agosto 1916 si ha la dichiarazione di guerra dell’Italia alla Germania. Non è un po’ strano tutto cio’?

L’inadeguatezza dell’armamento italiano e l’incapacità e l’insipienza degli “alti” ufficiali italiani sono cose note, lasciando comunque sulla bocca la lecita domanda: erano proprio così “incapaci”, oppure c’era dell’altro?

Caporetto, repetita iuvant.

Recentemente la Edizioni Res Gestae ha ripubblicato un libro di Saverio Cilibrizzi: «La disfatta di Caporetto. I responsabili tra storia e leggenda. Cadorna Capello e Badoglio», lavoro edito nel 1947 a Napoli e il cui titolo era: Caporetto nella leggenda e nella storia. I maggiori responsabili Cadorna Capello e Badoglio.

Il testo principia analizzando la situazione dell’esercito austro-ungherese a seguito dell’11a Battaglia dell’Isonzo, anche nota come Battaglia della Bainsizza, avvenuta tra il 18 agosto e il 12 settembre 1917. Le truppe italiane avevano conquistato l’Altopiano della Bainsizza e, vista la situazione generale del fronte, gli Austro-Ungheresi chiedono aiuti ai Tedeschi per poter sferrare a loro volta un attacco e proprio nel settore tenuto dai generali Cadorna, Capello e Badoglio.

Brevemente, si ricorda chi siano stati i tre generali oggetto del libro.

- Luigi Cadorna, conte (Pallanza 1850 – Bordighera 1928). È figlio del conte e generale Raffaele Cadorna (1815-1897), il cui fratello Carlo Cadorna (1809-1891) è un politico, liberale, seguace di Camillo Benso conte di Cavour, ministro dell’Istruzione Pubblica (1848-1849 e 1858-1859) e dell’Interno (1868), capo del centro-sinistra, presidente della Camera (1857), ambasciatore a Londra (1868-1875) e Presidente del Consiglio di Stato. Luigi Cadorna, Senatore nel 1912, nel luglio 1914 è nominato capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Cura le fasi finali della cosiddetta «Frontiera Nord», nota oggi con il nome di «Linea Cadorna». A seguito della “disfatta di Caporetto” è sostituito al comando dal generale Armando Diaz. Nel 1924 diviene Maresciallo d’Italia. Suo figlio, Raffaele Cadorna (1889-1973), conte, generale e politico, nel 1943 è comandante della divisione Ariete 2a e dopo l’8 settembre entra nella Resistenza, diviene capo di Stato Maggiore (1945-1947) e senatore.

- Luigi Capello (Intra 1859 – Roma 1941). Partecipa alla Campagna di Libia (Guerra Italo-Turca), è comandante del VI Corpo d’Armata nella Prima Guerra Mondiale, ma è posto “a riposo” a seguito della “disfatta di Caporetto”. Dai soldati è ricordato con il soprannome di «macellaio». Nel dopoguerra è prima favorevole al Fascismo, ma nel 1925 organizza con Tito Zaniboni un attentato a Benito Mussolini. È ricordato anche per l’organizzazione delle ronde a protezione delle sedi della massoneria.

- Pietro Badoglio, marchese del Sabotino (Gazzano Monferrato -oggi Gazzano Badoglio- 1871 – 1956). Partecipa alle Campagne di Eritrea e di Libia, nella Prima Guerra Mondiale diviene capo di Stato Maggiore della VI Armata. A seguito della “disfatta di Caporetto”, di cui è direttamente responsabile, è promosso sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito e collaboratore del generale Armando Diaz. Nel 1918 negozia l’armistizio di Villa Giusti, è Commissario Straordinario della Venezia Giulia nel corso delle vicende di Fiume, è senatore nel 1919 e tra 1919 e 1921 è Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e si occupa della riorganizzazione delle opere difensive confinarie. Inoltre è ambasciatore in Brasile (1924-1925), capo di Stato Maggiore Generale nel 1925, maresciallo d’Italia nel 1926, governatore della Libia (1929-1933) e dal 1935 è comandante in capo delle truppe italiane in Libia. A seguito dell’arresto di Benito Mussolini re Vittorio Emanuele III gli affida la formazione del nuovo Ministero. Dopo l’armistizio annunciato l’8 settembre firma un successivo armistizio a Malta; il 13 ottobre 1943 dichiara guerra alla Germania, mantiene il “ministero tecnico” fino al 22 aprile 1944 ed ha l’appoggio di Palmiro Togliatti, comunista, nella formazione del nuovo governo italiano.

Ora limiterò le note al solo scritto in oggetto.

Ritiro delle artiglierie inglesi e francesi.

Così scrive Saverio Cilibrizzi: «Fin dal 21 settembre 1917, Cadorna, essendo stato informato che sulla linea dell’Isonzo arrivavano continuamente forze avversarie dal fronte russo, comunicò agli alleati ch’egli era costretto a sospendere qualsiasi offensiva per provvedere a “riordinare le forze e predisporre una salda difesa ad oltranza su tutta la fronte”» (Cilibrizzi Saverio, La disfatta di Caporetto. I responsabili tra storia e leggenda. Cadorna Capello e Badoglio, Edizioni Res Gestae, Milano 2014, p. 10).

In effetti varie fonti rendono successivamente informato lo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano sul fatto che si sta preparando un’offensiva e per l’esattezza nel settore che comprende la Conca di Plezzo e Caporetto.

Ma Francia e Inghilterra comunque «non solo non credettero ad un prossimo attacco austriaco, ma si fecero anche un dovere di ritirare i 99 cannoni di medio e grosso calibro, inviati, alcuni mesi prima, sul nostro teatro di operazioni. E la richiesta del ritiro di questi pezzi di artiglieria venne fatta con un linguaggio secco, che dette chiaramente la “impressione di durezza voluta”» (Ivi).

Sfondamento del fronte dell’Isonzo.

Il 24 ottobre 1917 principia l’attacco avversario contro le forze italiane. Il 25 ottobre «il generale Capello, ammalato di nefrite e febbricitante, lasciò al generale Montuori il comando della 2a Armata (nota n. 41: Si tenga presente che Capello, per la identica ragione, si era dovuto allontanare dal suo posto anche il 20 ottobre. Egli era poi ritornato al comando dell’armata il giorno 23, ossia dopo le interessanti rivelazioni fatte in merito al piano nemico da due ufficiali rumeni disertori)» (Ibidem, p. 13).

A disfatta avvenuta si cercano i colpevoli: «Ma che cosa fu Caporetto? Si trattò di un “tradimento”, di uno “sciopero militare” o di una “sconfitta militare” vera e propria?» (Ibidem, p. 21).

Pochi giorni dopo, il 28 ottobre, il bollettino di guerra redatto da Luigi Cadorna recita: «“La mancata resistenza di reparti della 2° Armata, vilmente ritiratisi senza combattere o ignominiosamente arresisi al nemico, ha permesso alle forze austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra sulla fronte Giulia”» (Ibidem, p. 25).

D’avviso contrario sono stati i nostri diretti avversari.

In pratica si fa ricadere ogni colpa sul soldato italiano e la qual cosa non manca di fare il “giro” del mondo intero.

E Cilibrizzi scrive: «Luigi Cadorna doveva pensare che il prestigio e l’orgoglio di qualsiasi uomo sono ben poca cosa di fronte al prestigio e all’onore di un esercito e di una Nazione» (Ibidem, p. 29), ma soggiungendo: «Prima ancora di Cadorna, fu il generale Capello ad affermare che Caporetto era dovuto ad una specie di “sciopero militare”. Il Maresciallo d’Italia Enrico Caviglia ha detto: “Il torto più grave del generale Capello fu d’aver attribuito la disfatta (confortando così il Comando Supremo ad esprimere lo stesso giudizio) alla scarsa resistenza delle truppe, e non già agli errori propri e di altri Comandi» (Ibidem, p. 30).

Sull’eroismo e sul sacrificio delle truppe italiane nel corso dell’offensiva avversaria e a seguito della “disfatta di Caporetto” si è scritto tanto, ma non abbastanza. E soprattutto si è scritto poco, in rapporto all’enormità del dramma, a proposito delle esecuzioni sommarie, effettuate da italiani, di ufficiali, sottufficiali e soldati italiani durante e a seguito del fatto d’armi.

Un passo per tutti riguardante Cadorna: «Particolarmente ingiusto e inumano fu, poi, il sistema repressivo delle decimazioni, sistema che implicava la fucilazione sia dei colpevoli, sia degli innocenti» (Ibidem, p. 96).

Le responsabilità.

Sfatate le storie sul “tradimento” e sullo “sciopero militare” e quant’altro, Cilibrizzi ribadisce le responsabilità del comando militare italiano e passa a quelli che a suo avviso, e non solo suo, sono i veri e principali responsabili: Cadorna Capello e Badoglio.

Certamente l’attacco avversario era ben congegnato e ancor meglio condotto, certamente i soldati italiani erano stanchi e provati dalla vita di trincea e dai sanguinosi recenti eventi della Battaglia della Bainsizza, certamente vi sono state divergenze sulla strategia e sulla tattica da adottarsi, certamente ordini fondamentali sono stati ignorati e altri male interpretati. Ma i dati di fatto rimangono.

Krafft von Dellmensingen, generale tedesco, «non ha potuto, logicamente, non meravigliarsi che il Capo di Stato Maggiore italiano si sia astenuto dal far sgombrare le posizioni più avanzate, in vista del temuto attacco» (Ibidem, p. 47).

E poi la questione del «dissidio e del funesto equivoco tra Cadorna e Capello» (Ibidem, p. 49), nota e variamente argomentata da Cilibrizzi, si può sostanzialmente esprimere così: «La Commissione d’inchiesta su Caporetto ha ritenuto Capello responsabile di “non aver tempestivamente valutata la minaccia incombente sull’estrema ala sinistra della 2a Armata e di non avere con sincera disciplina di intelligenza assecondato il concetto difensivo del Comando Supremo”» (Ibidem, p. 56).

In pratica il 18 settembre Luigi Cadorna invia a Luigi Capello, comandante della 2a Armata, e ad Emanuele Filiberto duca d’Aosta, comandante della 3a Armata, la comunicazione in cui «è contenuto l’ordine tassativo di sospendere ogni operazione offensiva e di fare, nel tempo stesso, tutti i preparativi necessari per la difesa ad oltranza» (Ibidem, p. 49).

Luigi Capello non obbedisce in toto, ma Cilibrizzi non giustifica: «Del resto, in base al principio dell’unità di comando, Cadorna doveva, a tutti i costi, farsi obbedire in tempo da Capello» (Ibidem, p. 57).

«Le tremende responsabilità di Pietro Badoglio nello sfondamento della fronte giulia».

Questo è il titolo del quarto capitolo, dedicato a Pietro Badoglio, che così ha inizio: «Eccezionalmente gravi furono, in quella circostanza, le colpe di Pietro Badoglio, comandante del 27° Corpo d’Armata» (Ibidem, p. 59).

Dopo l’elencazione delle qualità militari del generale, Cilibrizzi passa alle responsabilità: «Cadorna ha detto che Capello non fu il “solo” a disobbedire a Caporetto. Questa è la verità. E se si vuole essere veramente giusti, bisogna aggiungere che, molto più di Capello, venne meno allo spirito di disciplina e di obbedienza il generale Badoglio. Capello, sia pure con ritardo, finì col piegarsi alla volontà di Cadorna. Badoglio, invece, per la sua sconfinata ambizione, persistette nell’idea della controffensiva in grande stile, e “meditò iniziative temerarie, contrastanti col piano di difesa”» (Ibidem, p. 60).

Più avanti, ecco le accuse.

La prima è di avere dislocato, in contrasto con gli ordini di Luigi Cadorna, la 19a Divisione davanti a Tolmino e alla sinistra dell’Isonzo tre Divisioni.

La seconda accusa riguarda il contestabile impiego della Brigata Napoli, la terza è il mancato impiego delle artiglierie. Gli avversari ne rimasero sorpresi, ma ancor di più lo furono le truppe italiane che occupavano il settore, difatti: «L’ultimo ordine di Capello era singolarmente chiaro: esso imponeva sia il tiro di contropreparazione, sia il tiro di sbarramento. Inoltre, il fuoco di contropreparazione doveva iniziarsi mentre il nemico eseguiva quello di preparazione» (Ibidem, p. 70).

Un fatto per tutti: a seguito di una intercettazione telefonica avversaria il «colonnello Cannoniere, alla presenza dei maggiori Di Castro e De Luca e del capitano Crivelli, domandò, per telefono, a Badoglio – che si trovava a Kosi – l’autorizzazione di cominciare senz’altro il tiro di contropreparazione alle ore 2 della notte. Badoglio respinse, in modo categorico, la proposta. Egli disse: “Assolutamente non si cambi nulla; abbiamo munizioni per soli 3 giorni. E non so se te ne potrò fare avere. Ad ogni modo, ci vedremo”» (Ibidem, p. 73).

Se ci si attendeva un’offensiva è chiaro che si sarebbe dovuto provvedere a fare giungere per tempo alle batterie un congruo quantitativo di munizioni. In ogni caso si doveva rispettare gli ordini e, anche in loro mancanza, fare fuoco sull’avversario avanzante.

L’ultima accusa mossa a Badoglio.

Abbiamo appena visto che Badoglio si trova a Kosi, quando riceve la telefonata. Quindi?

Risponde Cilibrizzi: «La questione del silenzio dei cannoni e del rapido sfondamento del settore tenuto dal 27° Corpo d’Armata apparirà ancora più chiara quando avremo esaminata la quarta ed ultima accusa fatta a Badoglio. Tale accusa supera, per la sua eccezionale gravità, tutte le altre messe insieme. Si tratta, nientemeno, di questo: la notte del 23 e la giornata del 24 ottobre 1917, Badoglio non era la suo posto di comando. Dove si trovava? Egli era nel villaggio di Kosi, luogo di riposo» (Ibidem, p. 72).

Forse questo particolare di rilievo non lo si è ricordato, e non lo si ricorda, con sufficiente attenzione.

Così riprende Cilibrizzi: «Sicché la sera del 23 ottobre, questo generale, pur sapendo che, durante la notte sarebbe stato iniziato il grande attacco nemico, non sentì il dovere di recarsi al suo posto tattico di comando, che si trovava sul Monte Ostri Kras, e andò invece, in un luogo di riposo. Ciò sembra addirittura inverosimile» (Ivi).

Le successive considerazioni dell’Autore sono tutte da leggere.

Il lavoro documentato, consequenzialmente chiaro ed accurato di Saverio Cilibrizzi si chiude con un capitolo dedicato alle ripercussioni della “disfatta di Caporetto” sull’Esercito e sullo Stato italiani.

La chiara domanda da porsi, da parte di chiunque studi la Storia, di chi oggi segua le commemorazioni della Grande Guerra, di chi desideri comprendere appieno il nostro attuale stato di precarietà, è una sola: come mai Pietro Badoglio non viene poi esautorato dal comando?

Anzi, questo generale compie una incredibile carriera sia militare sia politica.

Non solo: come mai nel 1924 Luigi Cadorna diviene Maresciallo d’Italia?

Le responsabilità, a questo punto dell’intero comando italiano, ma soprattutto di Casa Savoia, sono e restano innegabili.

Caporetto: vittoria mancata della massoneria.

La Storia, o storia con la esse minuscola, che ci hanno dispensato gli organi ufficiali, è proprio la nuda e cruda cronaca di quanto è realmente accaduto?

Come spiegare la conduzione della guerra, da parte italiana, culminata con l’inconcepibile disastro di Plezzo – Caporetto?

Proviamo a formulare un’ipotesi, per quanto incredibile possa apparire di primo acchito.

Caporetto poteva essere la vittoria di una certa massoneria italo-anglo-americana già in quel fatidico 1917. Ma così non fu.

Presso lo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano era nota la preparazione di una offensiva austriaca, e questo lo si ribadisce.

I fatti d’arme seguenti sono anch’essi noti. Le truppe austriache attaccarono il settore Conca di Plezzo – Caporetto e fecero crollare l’intero fronte italiano, ma l’offensiva austriaca fu arrestata sul Monte Grappa, dove i nostri soldati resistettero in quella fascia di poche centinaia di metri che ancora rimaneva in loro possesso. Un vero miracolo d’eroismo.

Il fiume Piave fu passato in alcuni settori dalle truppe austriache avanzanti, ma le loro teste di ponte dovettero poi arretrare sulla sponda est, alla sinistra orografica del fiume. Sull’altra sponda le truppe italiane si poterono quindi riorganizzare e preparare la contro offensiva.

A questo punto gli Stati Uniti d’America inviarono sul fronte italiano delle truppe di rinforzo, unitamente ad altri stati alleati, oltre alle poche truppe “straniere” già presenti.

Sono del fermo parere che qualcuno, negli alti comandi anche italiani, abbia pianificato con cura la disfatta di Caporetto, calcolando che le truppe italiane (male dislocate e peggio comandate) non avrebbero sostenuto l’offensiva e sarebbero state letteralmente sbriciolate. Gli avversari avrebbero potuto dilagare fino al Mincio o addirittura penetrare nella Pianura Lombarda.

Il Regno d’Italia, o meglio Sabaudo, avrebbe così beneficiato dell’immediato e assolutamente massiccio intervento di truppe “alleate” e soprattutto statunitensi al fine di riconquistare il Nord Italia.

In pratica, la disfatta era stata programmata.

Ma un pugno di soldati resse sul Monte Grappa.

Una volta giunti in Italia i contingenti militari alleati, soprattutto statunitensi, non se ne sarebbero più andati. Si è dovuta combattere una seconda guerra mondiale per poter occupare militarmente e stabilmente il suolo italiano, ovvero per mantenersi saldamente sulla «portaerei del Mediterraneo».

Ancor’oggi non siamo uno Stato libero, ma soggetto al diktat militare statunitense e più di cento basi militari straniere sul nostro suolo parlano chiaro.

Solo che il Popolo italiano non desidera ascoltare.

Considerazione finale.

Credo che oggi l’attenzione debba essere spostata soprattutto su di un altro piano, tanto per fare chiarezza sulle commemorazioni liberative delle «terre irredente», che i nostri media ci propinano “a pioggia”.

Per quale motivo milioni di persone sono morte?

Non certo per la cosiddetta “patria”.

Lo spazio sulla Madre Terra va misurato in cadaveri?

Le cosiddette «terre irredente» necessitavano di essere scambiate con 650.000 morti e un paio di milioni di feriti?

Quanti furono invece i “dispersi”?

Quanti furono i soldati italiani processati e fucilati per “diserzione”, “disubbidienza” o altro?

Quanti civili inermi persero la vita nel corso del conflitto?

A quanto ammontarono le perdite causate da noi italiani all’avversario austroungarico e tedesco?

Un palmo di terra vale la vita di un essere umano?

No, nel modo più assoluto!

E così concludo, ripetendo la domanda: che cosa si deve celebrare il giorno 24 maggio 2015?

Tra i molti libri dedicati ad Evola nel 2014, in occasione del quarantennale della scomparsa, vale senz’altro la pena ricordare il volume di Sandro Consolato Evola e Dante. Ghibellinismo ed esoterismo, pubblicato dalle edizioni Arya (per ordini: arya@oicl.it, euro 18,00). Il valore di questo lavoro va colto nella organicità della trattazione, nell’uso accorto delle fonti e dei documenti, nell’elaborazione di tesi esegetiche che non risentono né dei limiti della denigrazione preconcetta, né della semplice esaltazione agiografica. Peraltro, il tema trattato, presenta aspetti di grande rilevanza per la contestualizzazione storico-teoretica dell’opera evoliana. Il saggio è strutturato in quattro densi capitoli preceduti da una premessa e seguiti dalle conclusioni dell’autore e da una postfazione di Renato Del Ponte.

Tra i molti libri dedicati ad Evola nel 2014, in occasione del quarantennale della scomparsa, vale senz’altro la pena ricordare il volume di Sandro Consolato Evola e Dante. Ghibellinismo ed esoterismo, pubblicato dalle edizioni Arya (per ordini: arya@oicl.it, euro 18,00). Il valore di questo lavoro va colto nella organicità della trattazione, nell’uso accorto delle fonti e dei documenti, nell’elaborazione di tesi esegetiche che non risentono né dei limiti della denigrazione preconcetta, né della semplice esaltazione agiografica. Peraltro, il tema trattato, presenta aspetti di grande rilevanza per la contestualizzazione storico-teoretica dell’opera evoliana. Il saggio è strutturato in quattro densi capitoli preceduti da una premessa e seguiti dalle conclusioni dell’autore e da una postfazione di Renato Del Ponte.

Chi era Mussolini? Pochi mesi fa uno storico si poneva questa domanda. Lo faceva per riflettere sulla scomparsa del senso della storia nelle giovani generazioni. Ecco che il recente libro ‘Mussolini socialista’, a cura di Emilio Gentile e Spencer M. Di Scala consente una nuova riflessione sul personaggio politico del XX secolo. Viene proposto un lavoro completo che approfondisce il vissuto del giovane Mussolini, mediante i saggi di diversi storici. Emerge quindi il racconto storico di un socialista “magro, aspro, che parla a scatti, con sincerità, piace al congresso, il quale sente di avere in lui un interprete dei suoi sentimenti.”

Chi era Mussolini? Pochi mesi fa uno storico si poneva questa domanda. Lo faceva per riflettere sulla scomparsa del senso della storia nelle giovani generazioni. Ecco che il recente libro ‘Mussolini socialista’, a cura di Emilio Gentile e Spencer M. Di Scala consente una nuova riflessione sul personaggio politico del XX secolo. Viene proposto un lavoro completo che approfondisce il vissuto del giovane Mussolini, mediante i saggi di diversi storici. Emerge quindi il racconto storico di un socialista “magro, aspro, che parla a scatti, con sincerità, piace al congresso, il quale sente di avere in lui un interprete dei suoi sentimenti.”